DOMENICO FIORMONTE, articolo originale, “Technodiversity as the key to digital decolonization“, apparso il 3 APRILE 2023, su The UNESCO Courier

LINK all´originale: La tecnodiversità come chiave per la decolonizzazione digitale | Il Corriere UNESCO

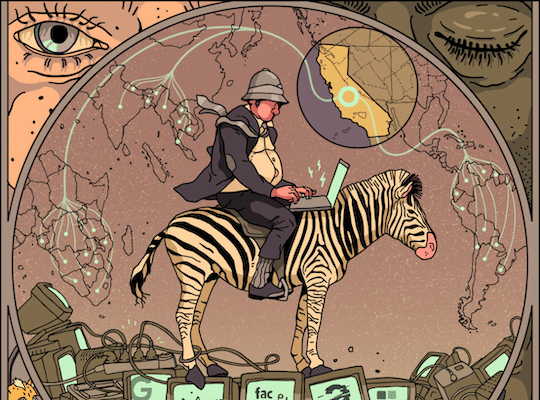

Da sempre, il dominio non si risolve nell’identificazione e nella manifestazione di una superiore forza tecnologica o militare. Il potere è conoscenza ed esercita la sua azione, come affermava Antonio Gramsci, sul terreno dell’egemonia culturale, stabilendo il perimetro di che cosa sia e che cosa non sia la conoscenza. Informazione, istruzione, produzione culturale e scientifica, costituiscono il livello profondo dell’azione geopolitica. Ma, per la prima volta nella storia, questo complesso insieme di ideologie, pratiche e flussi converge in un unico canale che è al contempo di produzione, accesso e diffusione: la rete e i suoi strumenti. Dalle rivelazioni di Edward Snowden allo scandalo Cambridge Analytica-Facebook, dalla pandemia alla guerra delle fake news, la rete e le tecnologie a essa collegate sono diventate il terreno dove esercitare il controllo politico e sanitario, formare le nuove generazioni, diffondere i risultati della scienza, influenzare le scelte economiche e sfidare gli assetti sociali. Le forme culturali, estetiche, sociali, giuridiche, economiche, ecc. che hanno caratterizzato la storia dell’umanità fino a questi primi anni del XXI secolo sono state spazzate via da un nuovo soggetto-oggetto: l’impero dell’algoritmo. La geopolitica è divenuta geopolitica digitale, ovvero competizione e scontro per il controllo della conoscenza digitale, delle sue infrastrutture e della materia che serve a costruirle e mantenerle in vita. Stiamo parlando di cavi, applicazioni, software, data center, metalli e terre rare e altri elementi che compongono il complesso mosaico della geopolitica della conoscenza digitale. Possedere missili ed eserciti, gas e petrolio, potere economico, centri di ricerca, università e media o essere investiti di un potere religioso non basta, perché senza il controllo di infrastrutture e strumenti di rete efficienti, tutte quelle risorse sono cieche, sorde e mute, e la sovranità del paese che pure le detiene è a rischio.

La digitalizzazione, dunque, costituisce il punto estremo del cammino indicato da Gramsci, mostrandoci come la lotta per il controllo della conoscenza digitale – dalle guerre per il controllo dell’opinione pubblica sui social a quelle sull’intelligenza artificiale – sia il perno dell’attuale fase storica.

Negli anni ’50 del secolo scorso l’economista canadese Harold Innis elaborò la sua teoria del bias della comunicazione, ovvero le tecnologie e i loro supporti possiedono un limite e un vincolo che gli sono stati “impressi” da contesti e soggetti egemoni che li hanno progettati e che li gestiscono – spesso sotto forma di oligopoli. E così come negli anni ’30 e ‘40 sarebbe stato impensabile sviluppare un’industria editoriale moderna senza disponibilità di polpa di carta, oggi sarebbe impensabile pensare a qualsiasi forma di comunicazione senza possedere un’adeguata infrastruttura di rete. Quale può essere il ruolo della tecnodiversità (termine coniato dal filosofo cinese Yuk Hui) in questo scenario? Innanzitutto, va detto che la tecnodiversità non può limitarsi a una (pur sacrosanta) pluralità degli strumenti a nostra disposizione. In un mondo afflitto dai monopoli big tech, soprattutto cinesi e americani, indubbiamente colpire le posizioni dominanti è necessario. Ma il vero problema è di natura culturale.

Come indicava Innis, per mantenere e diffondere l’egemonia le forme del potere hanno bisogno di “standardizzare” il più possibile gli strumenti e le metodologie della comunicazione. E fatalmente questo significa appiattimento delle diversità. Protocolli, algoritmi e software devono potere fluire incessantemente da un angolo all’altro della terra. Diversità e controllo sono dunque tendenzialmente agli antipodi. Google e Facebook, Amazon e Microsoft, per poter perpetuare il loro potere devono battere la concorrenza, comprare potenziali rivali e, come scrive Jaron Lanier, rallentare ogni eventuale innovazione, blindando la propria tecnologia (l’effetto lock-in). Dopo tutto, non ci si può aspettare che grandi aziende tecnologiche private investano in lingue e culture che non hanno un chiaro valore di mercato. Per fare un esempio, la pagina di ricerca di Google è disponibile in 149 lingue, Google Maps in più di 70 lingue e altre fonti dicono che il motore di ricerca può supportare fino a 348 lingue. Tuttavia, nel novembre 2020 Google ha annunciato che Google Ads , strumento essenziale per chiunque voglia fare e-commerce, supporterebbe solo 49 lingue, di cui oltre la metà europee… Ma secondo Ethnologue ci sono più di 7000 lingue viventi conosciute sulla terra, il che significa che anche la più potente azienda digitale del mondo può rappresentare (o ha interesse a rappresentare) esclusivamente una piccola percentuale della diversità linguistica del pianeta.

Ma è proprio in questa naturale inimicizia fra standard e diversità, potremmo dire fra centralismo e pluralismo digitale, che sta la possibile soluzione al problema. Se è vero che il potere ha bisogno di concentrare e controllare, è altrettanto vero che la variabilità bioculturale è la condizione necessaria per mantenere la vita sul pianeta. La diversità bioculturale è la nostra assicurazione sulla vita e la tecnodiversità sarà sempre più necessaria per articolare la sua difesa. E qui aggiungo un passaggio alla riflessione del filosofo Yuk Hui , osservando che la tecnodiversità va declinata concretamente come libertà di scelta (che in taluni casi può implicare anche un “rifiuto” della tecnologia). Ovvero diritto al controllo del proprio “corpus digitale”, lotta al colonialismo digitale, coltivazione di soluzioni rispettose dell’ecologia dei territori, delle culture e delle lingue. In conclusione, non può esserci diversità epistemica e dunque tecnologica senza una attenta riconsiderazione del ruolo centrale dei cosiddetti “margini” del pianeta. Non solo perché è nelle regioni del sud del mondo che si concentrano le risorse materiali che rendono possibile la digitalizzazione, ma perché l’epistemicidio, ovvero “the systematic destruction of rival forms of knowledge” (trad. “La distruzione sistematica delle forme alternative di conoscenza), è stata ed è tuttora una delle cause principali del sottosviluppo. Oggi lottiamo contro le “ingiustizie epistemiche” all’interno delle nostre società, ma è stato il filosofo e psichiatra franco-martinicano Frantz Fanon a far luce sulla perversa dialettica coloniale basata non solo sull’estrazione e l’espropriazione dei beni materiali e del lavoro, ma anche sulla cancellazione delle culture indigene. La più grande vittoria del colonizzatore, scriveva Fanon in I dannati della terra, non è quella di depredare il colonizzato, ma di convincerlo che la sua cultura è inferiore. Quando la conoscenza locale sarà divenuta irrilevante per i suoi stessi detentori, il colonizzatore offrirà un modello vincente, uno “standard” che i colonizzati non potranno non abbracciare. Per questo oggi mettere mano allo squilibrio tecnologico fra nord e sud del pianeta non può volere dire fornire soluzioni preconfezionate e trasferire tecnologia del nord al sud per alimentare il circuito della rapina dei dati e poi trasformarli in discariche di rifiuti tecnologici. Occorre incentivare lo sviluppo di tecnologie locali sostenibili dal punto di vista ambientale e al servizio della diversità linguistica, culturale e biologica dei diversi territori. Questa è il tipo di sovranità epistemica che dobbiamo praticare.

Tuttavia, i “margini” del sud del pianeta si trovano attualmente di fronte a un dilemma: creare le proprie (infra)strutture di legittimazione oppure allearsi ed essere assorbiti da gruppi che garantiscono visibilità e accesso alle risorse (e ai discorsi) egemonici? Quale prezzo è disposta a pagare la diversità per un’emersione parziale e mediata? Per molti attivisti del software libero è chiaro che “Las herramientas del amo no desmantelarán nunca la casa del amo” (trad: Gli strumenti del padrone non sono adatti a smantellare la casa del padrone). Ma in realtà diversità e innovazione possono coesistere, e le tecnologie e la conservazione delle terre e delle culture locali non si escludono necessariamente a vicenda. E naturalmente il dialogo Sud-Sud è uno degli strumenti chiave per coniugare innovazione digitale e decolonizzazione digitale.

Numerosi esempi di innovazione dimostrano che nel Sud globale stanno emergendo nuovi approcci. Dai progetti di sovranità dei dati indigeni [link a https://www.gida-global.org/] al movimento per la tecnologia non allineata, dal Big Data Sur ai progetti ispirati al movimento dei beni comuni, come il pionieristico FLOK Society in Ecuador. Il movimento delle reti comunitarie sta fiorendo in Asia, Africa e America Latina:

“Insieme, le persone articolano i saperi locali, rafforzano le comunicazioni e l’autonomia tecnologica e collegano la connettività all’avanzare di pressanti cambiamenti. Non perché questa sia una soluzione perfetta, ma perché le reti comunitarie sono aperte ai processi dal basso e ai sogni collettivi.”

L’America Latina ospita probabilmente le più grandi iniziative di pubblicazione scientifica open access del mondo. Redalyc, Scielo, AmeliCa, etc. non sfida solo il sistema editoriale a pagamento di proprietà occidentale, ma l’egemonia culturale anglofona nel suo complesso.

Qualcuno potrebbe dire che questi progetti non sono abbastanza grandi per realizzare l'”empowerment digitale” nel Sud globale. La mia risposta è che la trasformazione non riguarda enormi investimenti esteri che aumentano il debito e la dipendenza tecnologica, ma, nelle parole dello scrittore keniota Ngũgĩ wa Thiong’o, la “decolonizzazione della mente”.

Il mondo sta cambiando e le ex-periferie stanno diventando punti di riferimento per modelli plurali e sostenibili di conservazione, accesso e trasmissione della conoscenza in formato digitale. Un modello di tecnodiversità efficace, multiculturale ed equo dunque esiste e dovrebbe essere studiato e sperimentato anche dal cosiddetto “nord” del mondo.

DOMENICO FIORMONTE

Note biografiche:

Domenico Fiormonte è ricercatore in Sociologia della Comunicazione nel Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre. Si occupa di edizione digitale dei testi, geopolitica dei media digitali e digital humanities.